エコキュートの省エネ性能を比較するポイントは?メーカーごとの違いや効率良く利用する方法を紹介

エコキュートはガス給湯器や電気温水器に比べると省エネ性能に優れた給湯器です。

しかし、エコキュートメーカーや機種によって省エネ性能や機能が異なります。省エネ性能を重視する方は、比較するポイントやメーカーごとの違いを知っておきましょう。

本記事では、エコキュートの省エネ性能を比較するポイントやメーカーごとの違い、効率良く利用する方法などを解説します。

エコキュートの省エネ性能を比較するポイントは?

エコキュートは、メーカーや機種ごとに機能性や貯湯タンクの容量などが異なります。

そのため、省エネ性能を比較する際には「年間給湯保温効率(JIS)」という指標に注目しましょう。

年間給湯保温効率とは、1kWhあたりの消費電力量でどれだけ効率よくお湯を沸かせるかという数値です。高いほど少ない電力で多くのお湯を沸かせるため、省エネ性能が優れているということを意味します。

例えば、年間の給湯に必要な熱量を3,000kWhと仮定した場合、効率が3.0の機種なら電力消費は約1,000kWhです。

一方、効率が3.1の機種なら約968kWhとなり、差は約32kWhになります。仮に、1kWhあたりの電気料金を27円とすると、年間で約864円の節約です。

実際には利用状況や電力プランにもよりますが、年間給湯保温効率が0.1違うと、お湯を沸かすためのランニングコストが年間1,000円程度高くなり、10年間で見れば10,000円の出費になります。

少しの効率差でも、長期的には大きな節約につながるため、購入時は年間給湯保温効率の数値に注目しましょう。

エコキュートメーカーごとの省エネ性能の違い

エコキュートの主要メーカーは三菱、パナソニック、ダイキン、コロナ、日立の5社で、それぞれ独自の技術を展開しています。

そのため、年間給湯保温効率もメーカーごとに異なり、記事執筆時点では三菱と日立がトップクラスの4.2を実現しています。4.2は現在市販されているエコキュートのなかで、最も高い数値です。

ただし、他社製品でも4.0前後の高効率モデルがあり、十分に省エネ性を期待できます。

次項より、各メーカーの特徴や省エネ技術の違いを解説します。

三菱の省エネ性能に優れたエコキュート

三菱電機のエコキュートは、「サーモジャケットタンク」や「4条ガスクーラー」などの高効率な先進技術と、前日の残り湯を有効活用する「ホットりたーん」などの独自の機能により、省エネ性能に優れています。

特に優れているのがPシリーズで、年間給湯保温効率は業界最高水準の4.2を誇ります。Pシリーズなら、電力消費を抑えながら安定してお湯を供給することが可能です。

また、三菱独自の「キラリユキープPLUS」や「バブルおそうじ」機能により、清潔性と快適性も追求しています。家計と環境の両面でメリットがあり、省エネ性能を重視する家庭に適したモデルといえるでしょう。

日立の省エネ性能に優れたエコキュート

日立のエコキュートは、快適な給湯と省エネ性を両立した高性能モデルが揃っているのが特長です。

特に、「[水道直圧給湯]フルオート 標準タンク(高効率)」タイプは業界でもトップクラスの年間給湯保温効率4.2を達成しているうえに、エコキュートでは珍しい水道直圧式になります。

一般的なエコキュートはヒートポンプユニットで沸かしたお湯を貯湯タンクユニットで溜めておき、翌日以降に消費する貯湯式給湯器です。内部からの圧力でタンクが変形しないように減圧するため、ガス給湯器に比べると水圧が弱い傾向があります。

一方、日立の水道直圧式は、貯湯タンクユニットで溜めてあるお湯で水道水を温めて給湯する仕組みです。ガス給湯器と同様に水道水を給湯時に温めているので、シャワーの勢いが強く、快適な水圧を体験できます。

また、貯湯タンクユニット内のお湯を直接消費しないため、入れ替え量が少なく、配管詰まりに強いという点もポイントです。

高い省エネ性能と快適な使い心地を求める方には、おすすめできる機種といえるでしょう。

パナソニックの省エネ性能に優れたエコキュート

パナソニックのエコキュートは、省エネ性に加えて高い快適性と清潔機能を備えているのが魅力です。

例えば、年間給湯保温効率4.0を誇る「JPシリーズ ウルトラ高圧 フルオート」には、お風呂の残り湯に含まれる熱をタンクに戻して、夜間のエネルギー消費を最大10%も節約する「ぬくもりチャージ」や、通常シャワーに比べて省エネ約20%、節水約10%の効果が得られる「リズムeシャワープラス」が搭載されています。

上記以外にも、好みの温度をボタン1つで設定できる「温浴セレクト」や、入退室を自動で学習し、効率良く湯温をコントロールする「AIエコナビ」など、多くの機能を備えていることが特長です。

年間給湯保温効率こそ三菱や日立に一歩及びませんが、使いやすさと節電効果の両立を目指す家庭適しています。

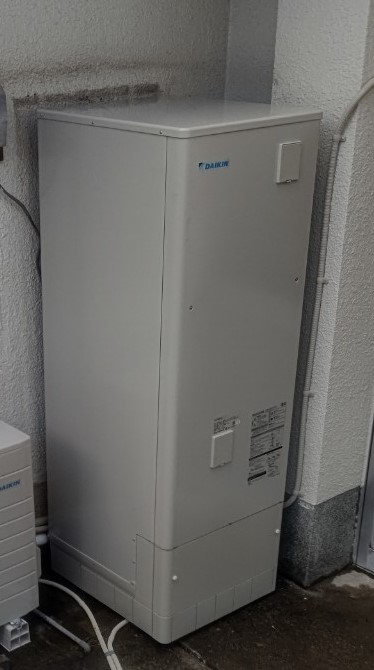

ダイキンの省エネ性能に優れたエコキュート

ダイキンのエコキュートは、ヒートポンプ性能と清潔、快適機能をバランスよく融合させた点が特長です。

なかでもフルオートタイプの「Xシリーズ」は、2025年度省エネ基準を105%達成し、年間給湯保温効率は3.7となっています。

主な特長として、深紫外線を使った除菌機能があり、浴槽内部の残り湯が綺麗な状態のまま長持ちします。さらに、2024年モデルは水圧が330kPaを実現しており、記事執筆時点では貯湯式エコキュートのなかで最も水圧が強い機種です。

省エネ性能はもちろん、使い勝手と清潔機能も兼ね備えたモデルといえるでしょう。

コロナの省エネ性能に優れたエコキュート

コロナのエコキュートは、長年の技術蓄積により、省エネ性と利便性を高いレベルで両立しています。

なかでも、「プレミアムエコキュート」は独自のES(エネルギーセーブ)制御によって、沸き上げ・保温・給湯の3段階で効率化が図られており、年間給湯保温効率4.0を実現している機種です。

快適な給湯環境を保ちながら、電力使用量を抑えたいご家庭におすすめです。

エコキュートを省エネ性能で選ぶ場合のポイント

エコキュートを省エネ性能で選ぶ場合は、最初に年間給湯保温効率を比較します。

基本的に、数値が高いほど省エネ性能に優れており、お湯を沸かすためのランニングコストを抑えることが可能です。記事執筆時点で最も高いのは、三菱と日立のエコキュートになります。

年間給湯保温効率以外に省エネ性能で選ぶ場合のポイントは、主に以下の通りです。

- 貯湯タンクのサイズ

- 搭載している機能

- おひさまエコキュートと比較する

それぞれ、順番に解説します。

貯湯タンクのサイズ

エコキュートの貯湯タンクユニットは、容量が大きくなるほど本体サイズも大きくなります。

タンクの表面積が広がることで放熱面積も増え、熱が逃げやすくなるため、同じシリーズ内でも容量の大きいモデルほど年間給湯保温効率が低下しやすいです。

そのため、省エネ性能だけを重視する場合は、タンクのサイズが小さいほうが良いでしょう。

ただし、家族の人数や使用するお湯の量に対してタンクが小さすぎると、湯切れや追加沸き上げによる電力消費が増える原因となります。

結果的に省エネどころか非効率になることもあるため、家庭のライフスタイルに見合った適切な容量を選ぶことが大切です。

タンク容量と家族の人数について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

エコキュートのタンク容量と家族の人数は?おすすめのタンク容量や選ぶ際のポイントを解説

エコキュートは購入時に貯湯タンクユニットのタンク容量を決める必要があります。 しかし、メーカーや機種によってタ…

搭載している機能

エコキュートには、メーカーごとに省エネ性能を高める独自機能が搭載されています。

例えば、三菱の「ホットりたーん」や、パナソニックの「ぬくもりチャージ」、「AIエコナビ」などは、入浴や使用状況に応じて効率よくお湯を沸かす工夫が施されています。

省エネ機能が搭載されていることにより、必要以上の沸き上げを避け、電力の無駄を削減することが可能です。

高機能・多機能なモデルは初期費用が高くなる傾向がありますが、長期間の使用を前提にすれば、ランニングコストの節約効果が期待できます。

毎日の給湯費を抑えたいと考えている場合は、省エネ機能の充実度にも注目して選ぶとよいでしょう。

おひさまエコキュートと比較する

本記事で紹介しているエコキュートは、主に夜間の安価な電力を活用してお湯を沸かすタイプです。

一方、近年注目されているのが、太陽光発電と連携して昼間に稼働する「おひさまエコキュート」です。日中の余剰電力を活用してお湯を沸かすため、発電量が十分であれば電力会社からの購入電力を最小限に抑えられます。

さらに、昼間は気温や水温が高いため、加熱に必要なエネルギーも少なく済みます。お湯を作ってから使用するまでの時間も短いため、タンク内での放熱ロスを抑えられるのも利点です。

太陽光発電設備の導入が前提となりますが、条件によっては従来のエコキュートよりも高い省エネ効果が期待できるため、比較検討する価値は十分にあるでしょう。

省エネ性を最大限に活かすための方法

エコキュートの省エネ性能を最大限に活かすための方法は、主に以下の通りです。

- 夜間にお湯を沸かす

- 季節によってモードを変える

- 入浴の間隔を狭める

- 湯切れに注意する

- ヒートポンプユニットの周りを掃除する

それぞれ、順番に解説します。

夜間にお湯を沸かす

エコキュートは、一般的に電力単価が安くなる夜間の時間帯にお湯を沸かすことで、経済的に運用できる仕組みになっています。

日中は電気料金が高くなる契約が多いため、できるだけ夜間のうちに沸き上げが完了するよう、開始時刻や沸き上げ量を適切に設定しましょう。

なお、エコキュートによってはAIが過去の使用履歴や天気予報から必要なお湯の量を予測し、自動で最適なタイミングを判断します。細かい設定をせずとも効率よく省エネ運転が可能なので、場合によってはAIに一任しましょう。

季節によってモードを変える

エコキュートには、複数の運転モードが用意されている機種が多く、季節や使用状況に応じた切り替えが省エネ運転に役立ちます。

例えば、パナソニックの「おまかせ節約」モードは、AIが使用湯量を学習し、必要な分だけ自動で沸き上げる仕組みです。通常の季節であれば、AIに任せた設定でも効率よく運用できます。

ただし、冬場は気温が下がることで水温も低くなり、さらにお湯の使用量が増えるため、AIの予測では追いつかず、湯切れを起こす可能性が高いです。

そのため、季節が変わったら、別のモードへの切り替えを検討しましょう。

入浴の間隔を狭める

フルオートタイプのエコキュートには、浴槽の温度を一定に保つ「自動保温機能」が搭載されています。

オンの場合、湯温が下がるたびに自動で追い焚きが行われ、快適な温度を維持しようとしますが、余分なお湯を消費してしまうため、結果的に湯切れのリスクが高まり、追加でお湯を沸かす必要が生じる可能性があります。

そのため、エコキュートを効率良く利用するためには、入浴の間隔が空きすぎないよう、家族全員が時間をあけずに続けて入浴する工夫が有効です。

保温による無駄な再加熱を防ぐことで、省エネ効果が高まり、電気料金の節約にもつながります。

湯切れに注意する

エコキュートは貯湯式の給湯器であるため、タンク内のお湯を使い切ってしまうと、再び沸き上がるまでお湯を利用できなくなります。

日中に湯切れが発生した場合、次の夜間沸き上げまで待つか、電気料金の高い時間帯に沸き上げを行うしか選択肢がありません。

日中に沸き上げを繰り返していると、せっかくの省エネ効果が十分に得られず、ランニングコストが想定以上にかさむ可能性があります。

そのため、エコキュートを効率よく活用したい方は、お湯の無駄遣いに注意して、湯切れを避けましょう。

ヒートポンプユニットの周りを掃除する

エコキュートは、電気と空気中の熱を利用してお湯を沸かす給湯器です。お湯を沸かすためのヒートポンプユニットは、効率よく外気を取り込む必要があります。

しかし、機器の周囲にゴミや枯れ葉、霜、雪などがたまっていると、空気の流れが妨げられ、給湯効率が著しく低下する可能性が高いです。

エコキュートの性能を低下させず、長く快適に利用するためにも日頃からヒートポンプユニットの周囲を清潔に保つよう心がけましょう。

まとめ

以上が、エコキュートの省エネ性能を比較するポイントの解説になります。エコキュートの省エネ性能を比較するなら、年間給湯保温効率の数値が分かりやすいです。数値が高いほど省エネ性能に優れている機種になります。

現在販売しているエコキュートのなかで、年間給湯保温効率が最高値の4.2を達成しているのは三菱と日立の2社です。また、パナソニックやコロナは年間給湯保温効率4.0ながら、省エネ性能に優れたエコキュートを販売しています。

エコキュートはメーカーや機種によって搭載している機能や貯湯容量が異なるため、省エネ性能以外の点でも比較して、ご家庭に合った機種を選びましょう。

「エコ冒険島」では、専門的な知識を身につけたスタッフが、お客さまに合った機種を提案いたします。また、メーカー正規品を低価格で販売しているので、ぜひご相談ください。